15 datos poco conocidos sobre Sarmiento

Te contamos algunos acontecimientos que tal vez no conocías

de la vida del prócer:

1.

Sarmiento no se llamaba Domingo. El nombre que

figura en su partida de nacimiento es Faustino Valentín Quiroga Sarmiento. Lo

habían nombrado Valentín porque nació un 14 de febrero, aunque fue registrado

el día siguiente. Su familia siempre lo llamó Domingo, porque su madre era devota

de Santo Domingo.

2.

El apellido de sus antepasados era "Quiroga

Sarmiento", esa designación llegó hasta el mayor de sus tíos, José Manuel

Eufrasio Quiroga Sarmiento. Pero tanto su padre Clemente como sus otros 10

hermanos fueron inscriptos sin el "Quiroga". Se dice que esto se

debió a que el apellido Sarmiento se estaba extinguiendo.

3.

Domingo creció en la casa de su madre, doña

Paula Albarracín, la que construyó a fuerza de su trabajo como tejedora. Su

telar original puede verse en la Casa Natal de Sarmiento, en San Juan.

4.

Sarmiento aprendió a leer a los 4 años. Sus

primeros maestros fueron su padre José Clemente y su tío José Eufrasio Quiroga

Sarmiento. En 1816 ingresó a una de las llamadas "Escuelas de la

Patria". Cuando finalizó estos estudios tramitó una beca para ingresar al

Colegio de Ciencias Morales, en Buenos Aires, que no le fue concedida. A partir

de entonces fue autodidacta. Un amigo ingeniero lo ayudó con las matemáticas,

su tío José de Oro Albarracín (hermano de Fray Justo Santa María de Oro) lo

ayudó con el Latín y Teología. Y aprendió francés por sus propios medios.

5.

A María Jesús del Canto, madre de su única hija

biológica, la conoció en una escuela, durante uno de sus cuatro exilios en

Chile. Ella era su alumna y él se enamoró; Emilia Faustina Ana nació al año

siguiente. María Jesús murió en el parto, el 18 de julio de 1832. Quedando

huérfana de madre, Faustina se crió con su abuela Paula y sus tías. Sobre todo

porque Domingo nunca se quedó demasiado tiempo en ningún lugar.

6.

Sarmiento plantó la primera vara de mimbre en el

país, lo hizo en el Delta del Paraná. También se le atribuye haber traído las

primeras semillas de nogales pecan de los Estados Unidos, al Delta. Según su

nieto, durante el último año de vida, el Prócer enviaba varillas de mimbre por

correo para promocionar su producción.

7.

En Chile, dirigió la Escuela Normal de

Preceptores, la primera institución latinoamericana especializada en preparar

docentes.

8.

En 1845 nació en Chile Domingo Fidel, hijo del

chileno Domingo Castro y Calvo y la argentina Benita Martínez Pastoriza, que al

enviudar, en 1848, se casó con Domingo Faustino Sarmiento, que le dio su

apellido al niño. El matrimonio solo duró un año, pero el hijo adoptivo

-conocido como “Dominguito”- fue muy querido por Sarmiento. En septiembre de

1866, durante la Batalla de Curupayty, Dominguito fue herido de muerte. En ese

momento, Sarmiento era ministro plenipotenciario de la Argentina en Estados

Unidos. La noticia de la muerte de su hijo lo hundió en una profunda depresión,

renunció al cargo diplomático y regresó a Buenos Aires. Después escribió la

biografía de su hijo: Vida de Dominguito.

9.

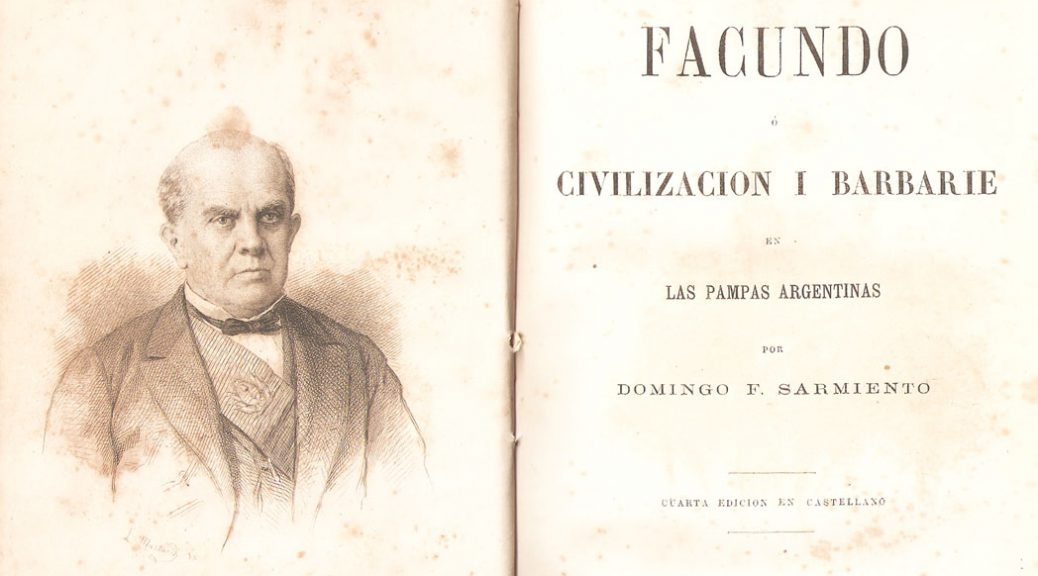

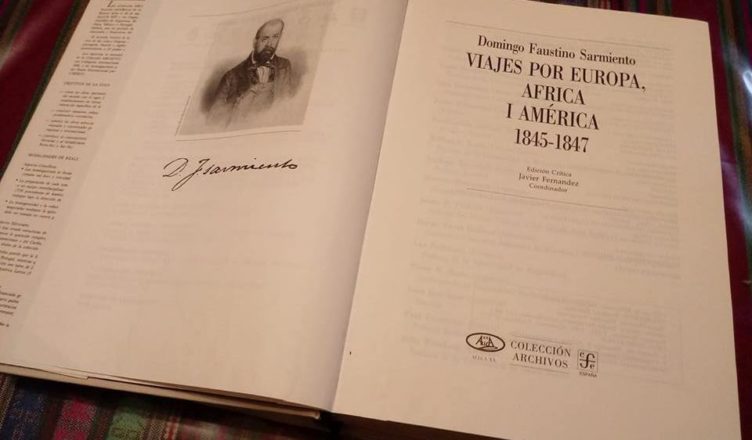

Entre 1845 y 1847 Sarmiento emprendió un viaje

por Europa, África y América, para estudiar el sistema educativo de los países

que visitó. Como resultado de ese viaje escribió los libros: La educación

popular, Viajes -una serie de cartas donde iba contando sus experiencias-, y el

Diario de gastos, un libretita que el propio Sarmiento definió como "uno

de mis mejores recuerdos", con anotaciones en varios idiomas.

10.

Contribuyó mucho a su provincia natal cuando

inició su mandato como gobernador de San Juan, en 1862. En dos años incorporó

el alumbrado público, se encargó del empedrado de las calles y abrió y ensanchó

varias de ellas. Además, forestó y confeccionó el plano topográfico de la

provincia.

11.

Fundó la Comisión Nacional de Bibliotecas

Populares (CoNaBiP). Fue el encargado de crear y desarrollar este organismo que

hasta la actualidad fomenta el fortalecimiento de las bibliotecas populares

como organizaciones de la sociedad civil.

12.

Organizó el primer censo nacional, en 1869. Este

arrojó como resultado que en el país había 1.836.490 habitantes, siendo el 8%

del total inmigrantes europeos, el 70% población rural y el 71% de los

argentinos, analfabetos.

13.

Sarmiento también inició la meteorología en el

país. Durante su gestión como representante argentino en Estados Unidos logró

que el astrónomo Benjamin Apthorp Gould viajara al país para crear un

observatorio astronómico, pero cuando Gould llegó, Sarmiento ya había levantado

el Observatorio Astronómico de Córdoba que adquirió entonces relevancia

internacional. Ambos iniciaron los estudios argentinos de meteorología al

crear, en 1872, la Oficina Meteorológica Nacional que funcionó hasta 1884 en

Córdoba para luego trasladarse a Buenos Aires.

14.

Mediante la Ley de Subvenciones de 1871, el

padre del aula garantizó los fondos para la creación de nuevas escuelas y la

compra de materiales y libros. Durante su mandato, y con apoyo nacional, las

provincias fundaron unas 800 escuelas de primeras letras, alcanzando a un total

de 1816 escuelas, de las cuales el 27% eran privadas. La población escolar se

elevó de 30.000 a 110.000 alumnos.

15.

Las calles nombradas "11 de septiembre"

en todo el país, en general, se deben a la fecha de su fallecimiento, en 1888.

Fuente:

https://www.cultura.gob.ar/